4.1_1 初识文件管理

文件的概念

文件是以硬盘为载体的存储在计算机上的信息集合

系统运行时,计算机以进程为载体进行资源调度和分配;而用户进行输入和输出中,以文件为基本单位

文件的属性

操作系统通过文件控制块FCB来维护文件元数据

- 文件名:方便用户找到文件。同一目录下不允许有重名文件

- 标识符:os用于区分各个文件的一种内部名称

- 类型:指明文件的类型

- 位置

- 存放路径:给用户使用

- 在外存中的地址:os使用,用户不可见

- 大小

- 创建修改时间

- 文件创建者、所有者

- 保护信息:对文件进行保护的访问控制信息

文件内部数据如何组织?

- 无结构文件:例如文本文件,由二进制或字符流组成,又称流式文件

- 有结构文件:例如数据库表,由一组相似的记录组成,又称记录式文件

- 各个记录之间如何组织(顺序存放 or 索引表)是文件的逻辑结构探讨的问题

文件之间如何组织?

- 目录结构

操作系统应该向上提供哪些功能

- 创建文件

- 读文件

- 写文件

- 删除文件

- 打开文件(读写文件前需要打开文件

- 关闭文件(读写文件后需要关闭文件

- 截断文件:允许文件所有属性不变,删除文件内容,长度设置为0并释放空间

从上往下看,文件应该如何存放在外存

其他需要操作系统实现的文件管理功能

文件共享

文件保护

防止文件共享可能导致文件被破坏或被未经核准的用户修改

文件保护通过口令保护、加密保护和访问控制实现。其中口令和加密是为防止文件被他人窃取或存取,访问控制用于控制用户对文件的访问方式

访问类型

对文件的保护可从限制对文件的访问类型中出发。可加以控制的访问类型包括

- 读文件

- 写文件

- 执行文件:将文件装入内存中并执行

- 添加:将新信息添加到文件结尾部分

- 删除:删除文件,释放空间

- 列表清单:列出文件名和文件属性

其他高层功能操作可以通过系统程序调用低层系统调用实现。保护可以只在低层提供

访问控制

访问控制常用方法是根据用户身份进行控制:为每个文件和目录增加一个访问控制列表,规定每个用户名及其允许的访问类型。精简的访问列表采用

- 拥有者:创建文件的用户

- 组:一组需要共享文件且具有相似访问的用户

- 其他:系统内所有其他用户

- 口令:用户在创建一个文件时提供口令(附在FCB中),同时告知允许共享该文件的所有用户。用户请求访问文件时需要提供口令

- 优点:时间空间开销不大

- 缺点:口令直接存在系统内部,不够安全

- 密码:用户对文件进行加密,访问时需要提供密钥。

- 优点:保密性强,节约空间

- 缺点:编码和译码都需要时间

4.1_2 文件的逻辑结构

- 逻辑结构:用户看来,文件内部的数据如何组织起来

- 物理结构:操作系统看来,文件的数据如何存放在外存中

有结构文件的逻辑结构

顺序文件

文件中的记录顺序排列,记录可以是定长或可变长的,各个记录在物理上可以顺序存储或链式存储

- 串结构:记录之间的顺序与关键字无关

- 顺序结构:记录之间的顺序按照关键字顺序排列

- 链式存储无法实现随机存取

- 顺序存储可变长记录,无法随机存取

- 原因:无法预知每条记录的长度

- 顺序存储定长记录

- 可实现随机存取

- 采用顺序结构可以快速找到某关键字对应的记录

- 缺点是增加/删除记录困难

Tips:题目说的顺序文件指的是物理上顺序存储的顺序文件

索引文件

- 建立一张索引表加快文件检索速度,每条记录对应一个索引项

- 索引表本身是定长记录的顺序文件,可以随机存取

- 文件中的记录在物理上可以离散存放

- 可以用不同的数据项建立多个索引表

- 主要用于需要对信息处理的及时性要求较高的场合

索引顺序文件

为了解决索引文件空间利用率低的问题

- 一组记录对应一个索引表项

- 为了进一步提高检索效率,可以为顺序文件建立多级索引表

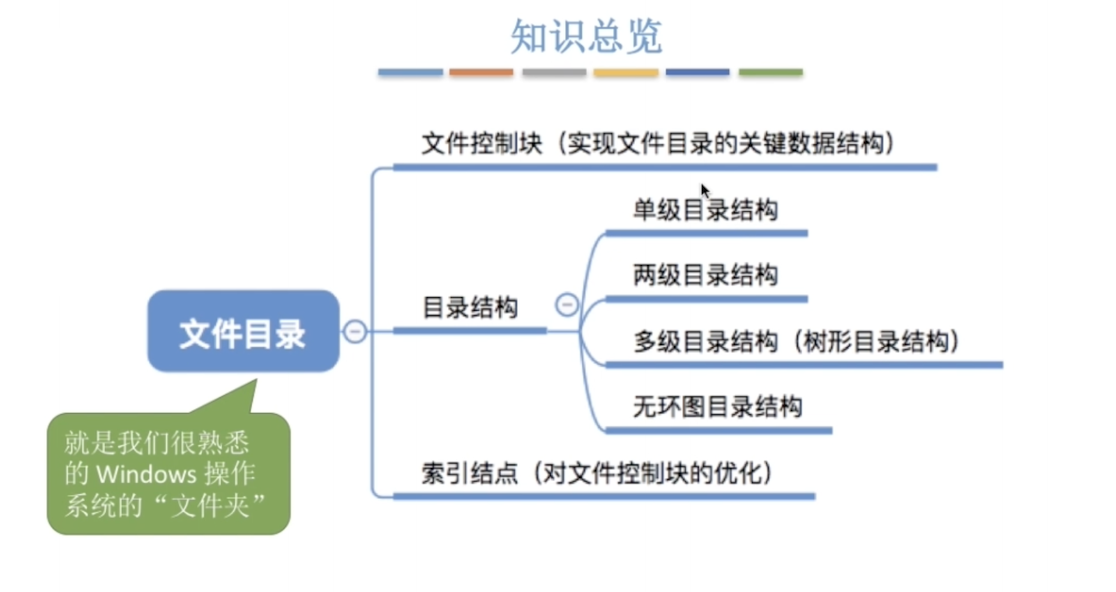

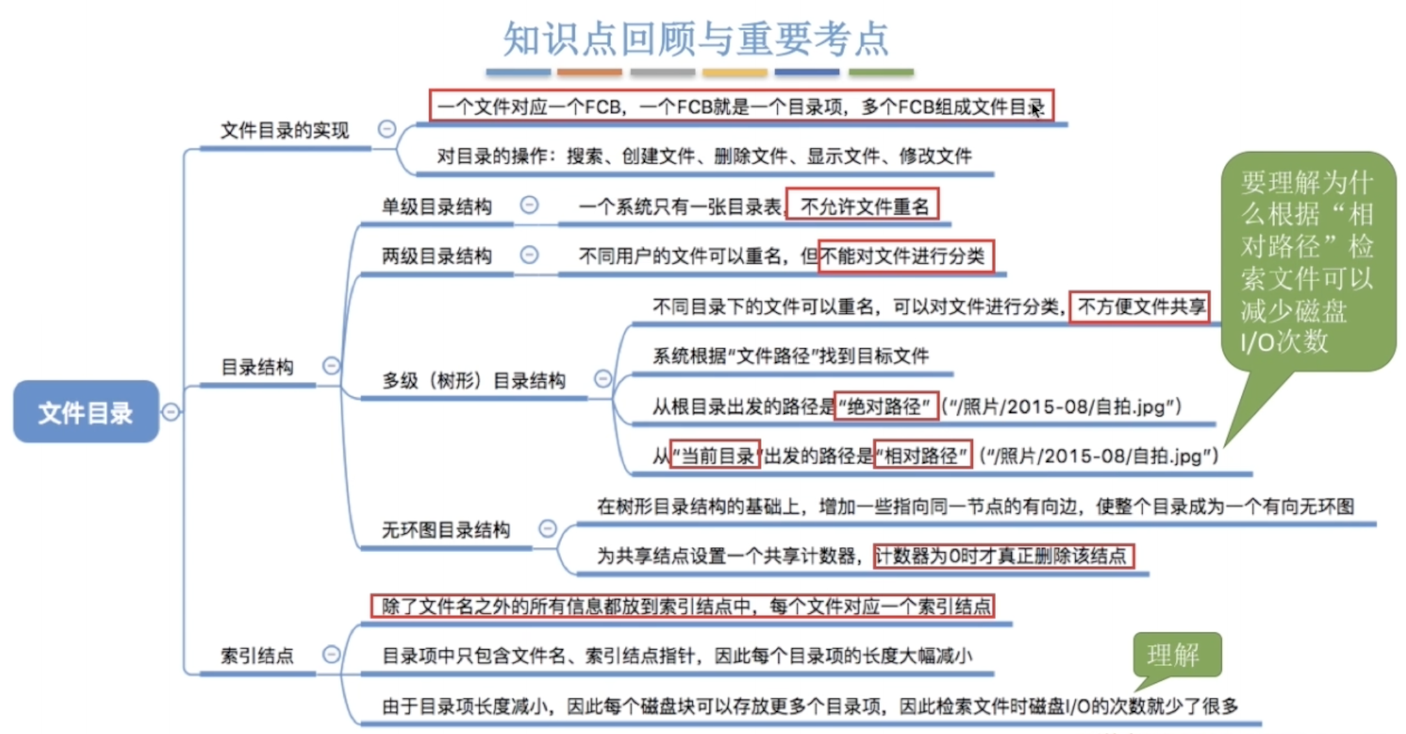

4.1_3 文件目录

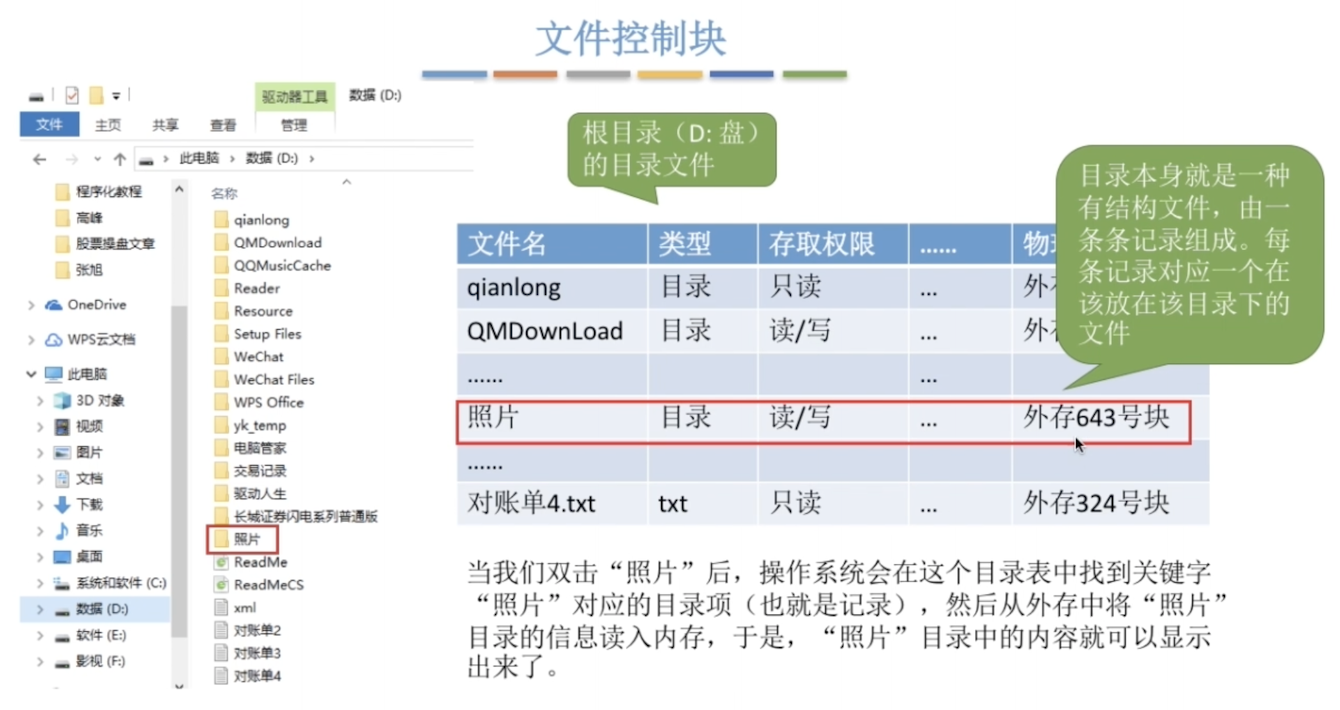

文件控制块

文件控制块FCB是用于存放控制文件所需的各种信息的数据结构

- FCB的有序集合称为文件目录,一个FCB就是一个文件目录项

- 一个文件目录也被视为一个文件,称为目录文件

- FCB包含文件的基本信息、存取控制信息、使用信息

- FCB中最重要最基本是文件名、文件存放的物理地址;FCB实现文件名和文件之间的映射,使用户程序可以实现按文件名存取

需要对目录进行的操作

- 搜索

- 创建文件:在其所属目录中新增一个目录项

- 删除文件:在目录中删除相应的目录项

- 显示目录:用户可以请求显示目录内容

- 修改目录:文件属性变化时需要修改相应的目录项

目录结构

单级目录结构

早期操作系统不支持多级目录,整个系统只建立一张目录表,每个文件占一个目录项

- 实现了按名存取

- 不允许文件名重复

- 不适用于多用户操作系统

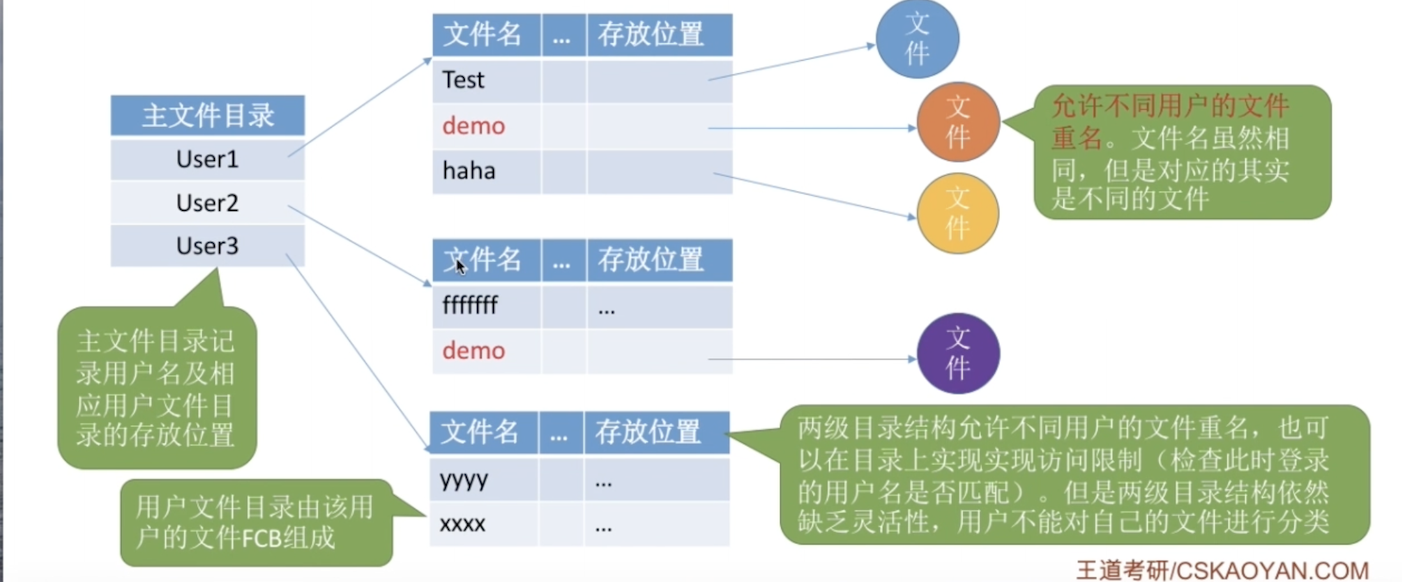

两级目录结构

早期操作系统,采用两级目录结构,分为主文件目录(MFD)和用户文件目录*(UFD)

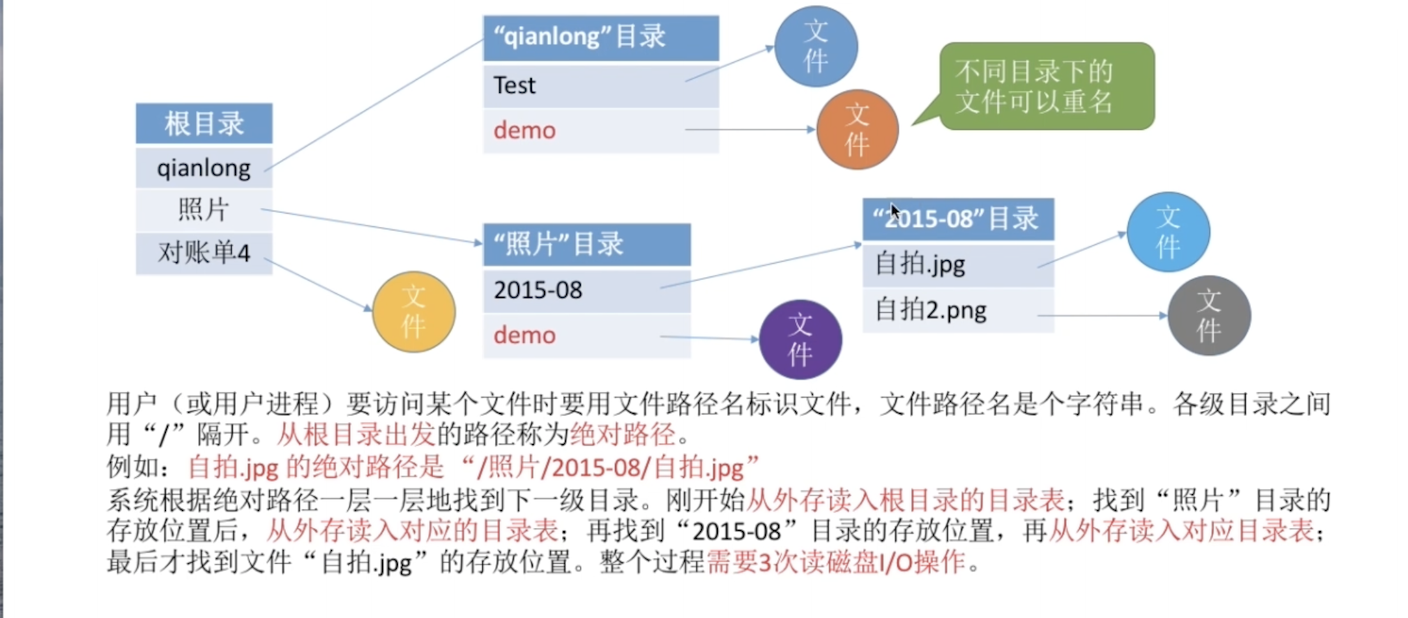

多级目录结构(树形目录结构

- 文件分类方便

- 可以有效进行文件的管理和保护

- 缺点:不方便实现文件共享(为此提出“无环图目录结构”

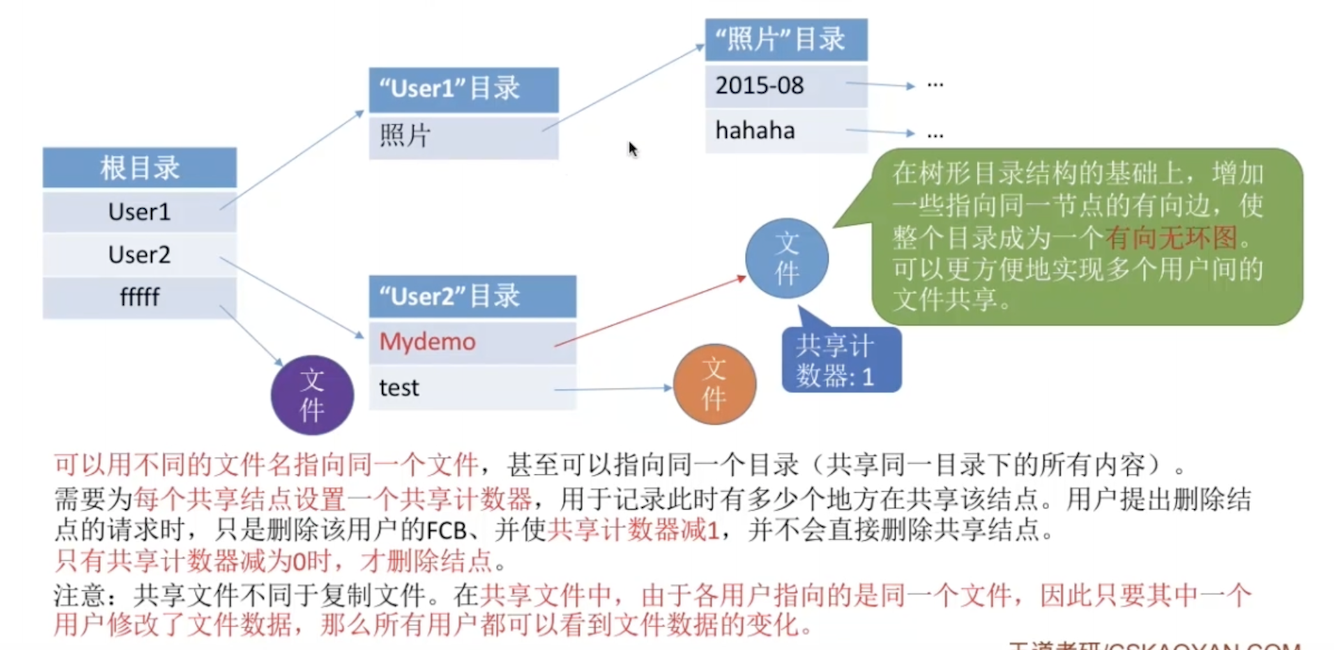

无环图目录结构

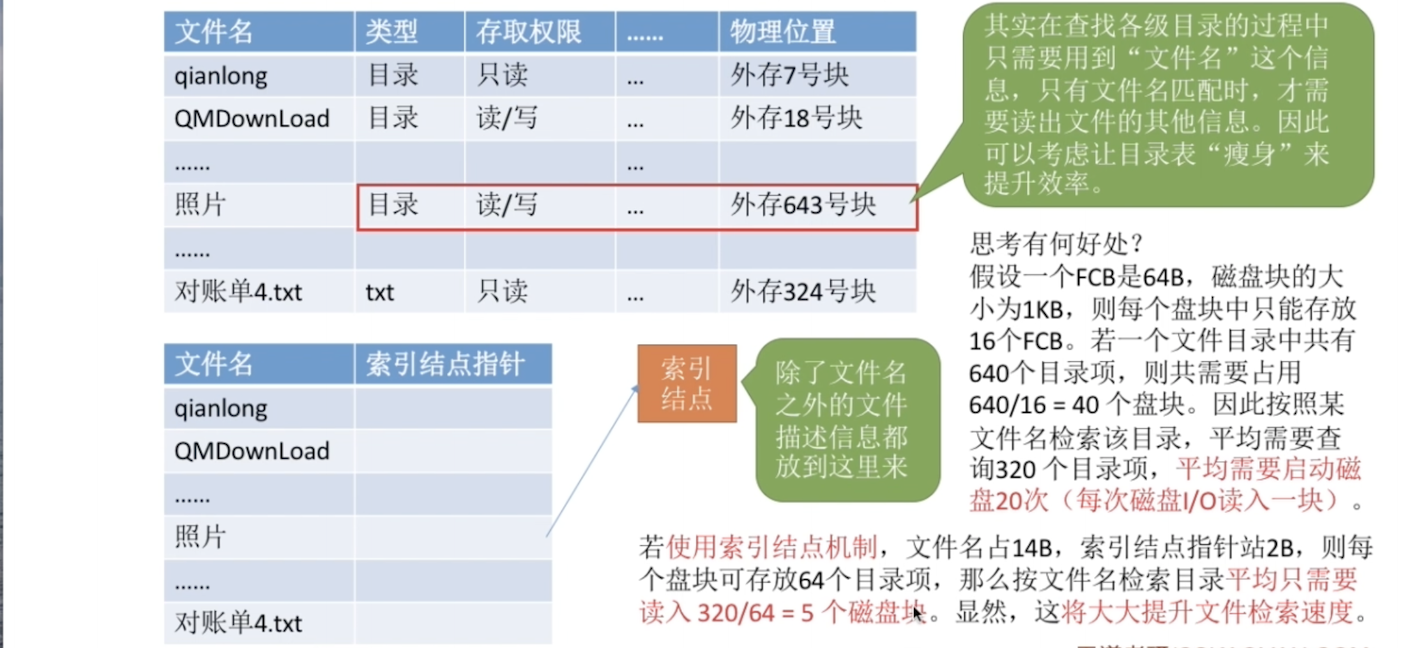

索引节点 FCB的改进

思路:查找目录的过程中,只需要用到文件名,找到后才需要调出其他信息,因此这部分信息没有必要调入内存

- 存放在外存的索引节点称为磁盘索引节点

- 索引节点放入内存后称为内存索引节点

- 相比之下内存索引节点需要增加一些信息,例如文件是否被修改,此时有几个进程在访问该文件

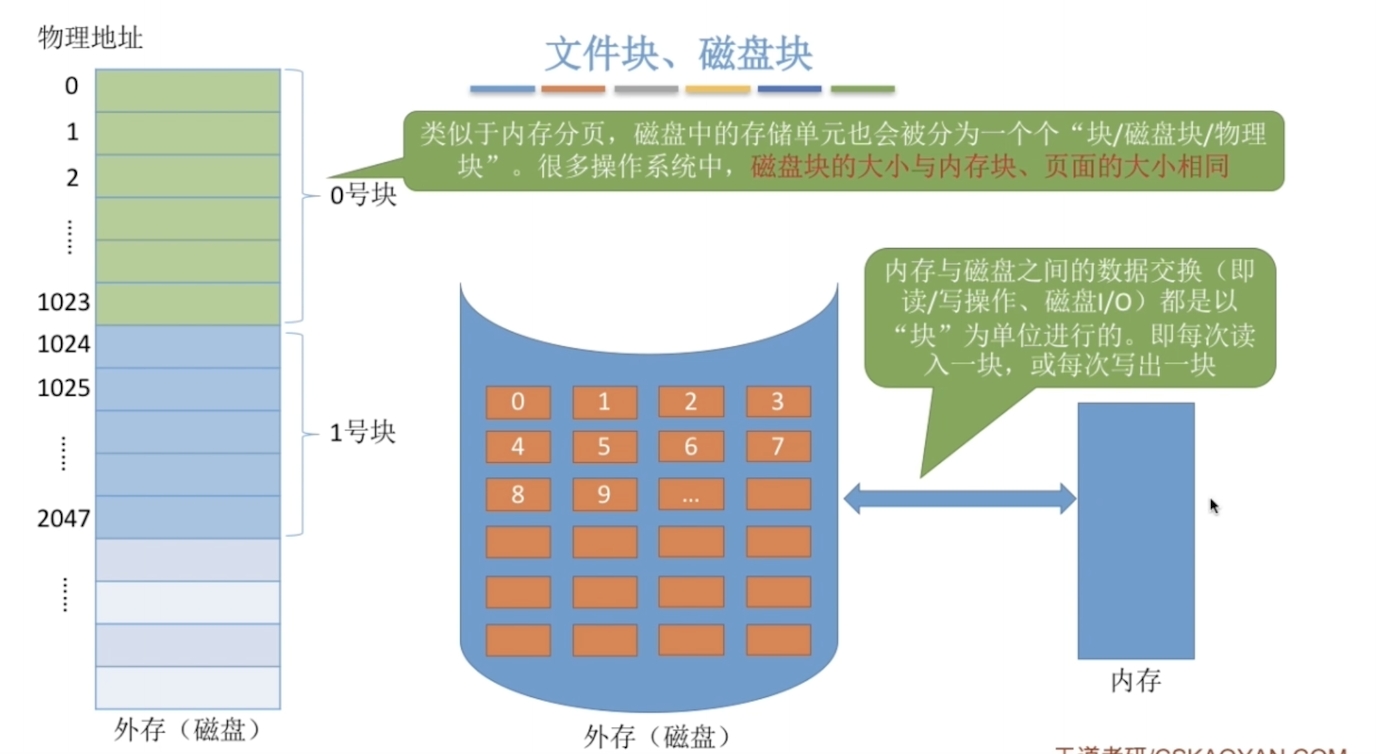

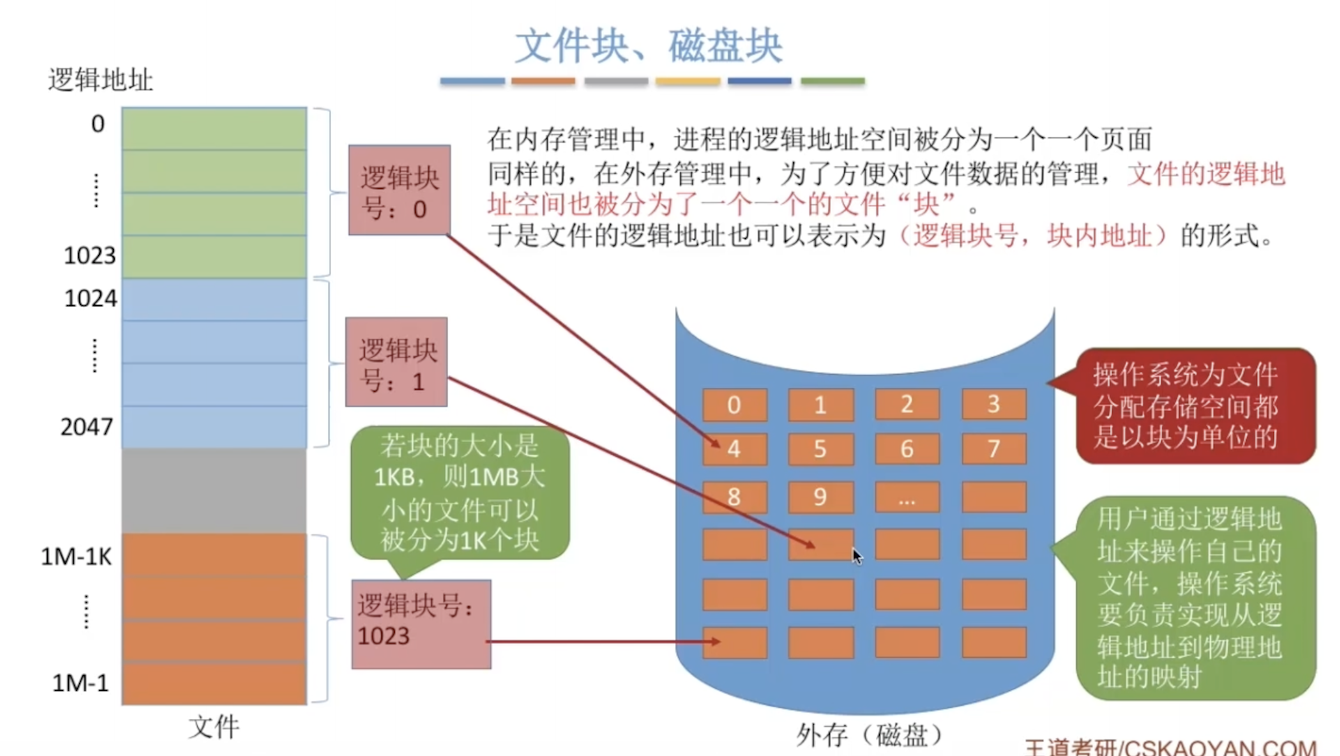

4.1_4 文件的物理结构(文件分配方式

连续分配

每个文件在磁盘上占有一组连续的块

- 文件目录记录存放的起始块号和长度(占用多少个块)

- 物理块号=起始块号+逻辑块号

- 支持顺序访问和随机访问

- 连续分配的文件在顺序读/写时速度最快

- 读取某个磁盘块时需要移动磁头

- 磁盘块相隔越远,移动磁头所需时间越长

- 连续分配的文件不方便进行扩展

- 存储空间利用率低,会产生难以利用的磁盘碎片

- 可以用紧凑技术来处理碎片,时间开销很大

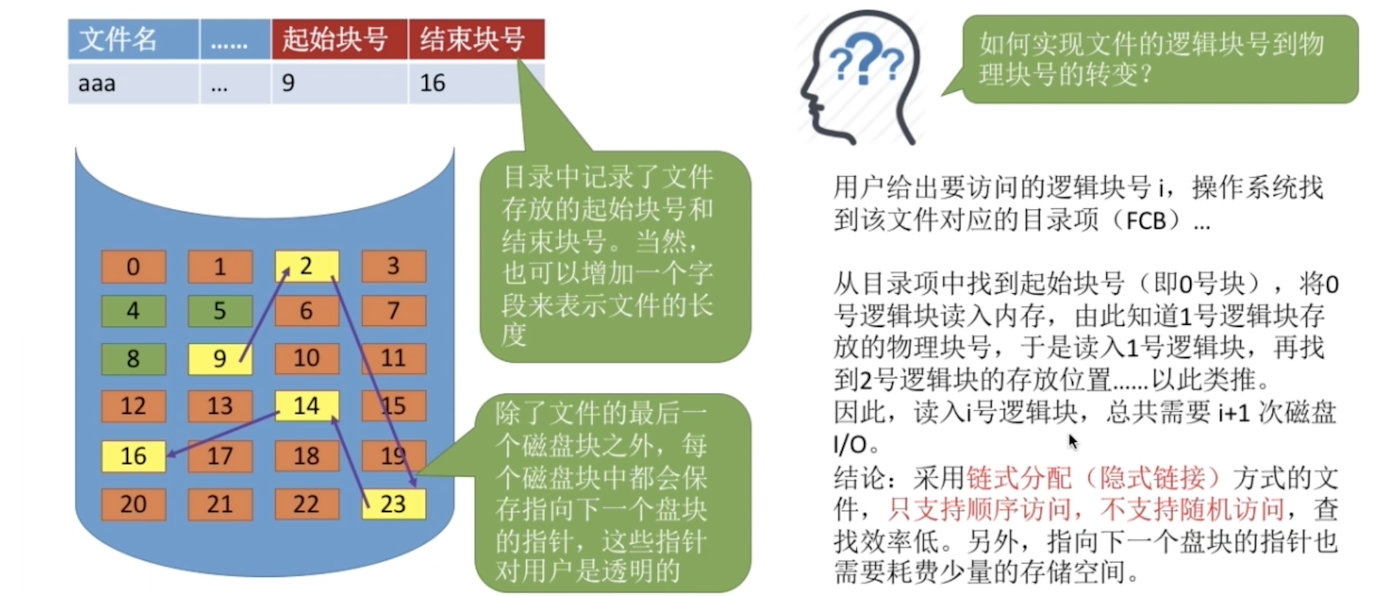

链接分配

采取离散分配的方式,为文件分配离散的磁盘块,然后指针链接。分为隐式链接和显式链接两种

Tips:题目没有说明的话,默认隐式链接

隐式链接

- 隐式链接的指针对用户是透明的

- 方便文件扩展,不会产生磁盘碎片

- 只支持顺序访问,不支持随机访问,查找效率低

- 存储指针也要消耗存储空间

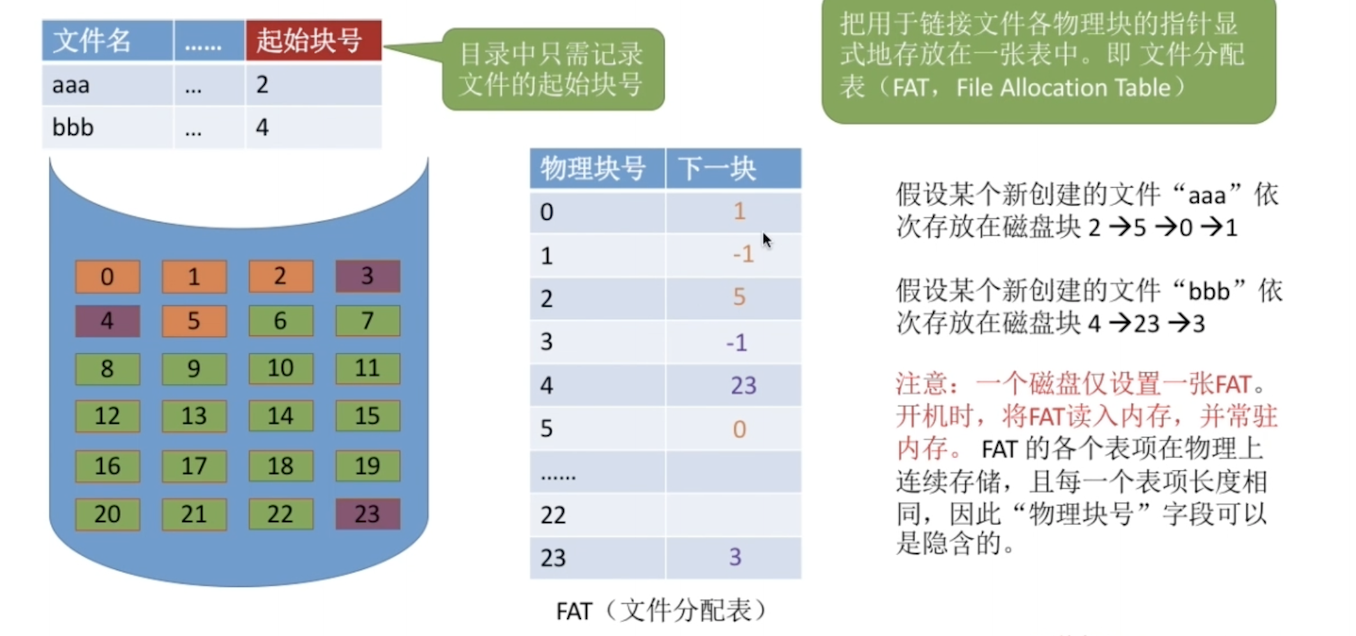

显式链接

用于链接文件各个物理块的指针显式存放在一张表中,称为文件分配表(FAT

- 逻辑块号转换为物理块号的过程不需要读磁盘操作

- 支持顺序访问和随机访问

- 由于块号转换不需要访问磁盘,因此相比于隐式链接,访问速度快很多

- 不会产生外部碎片,便于文件拓展

- FAT需要占用一定存储空间

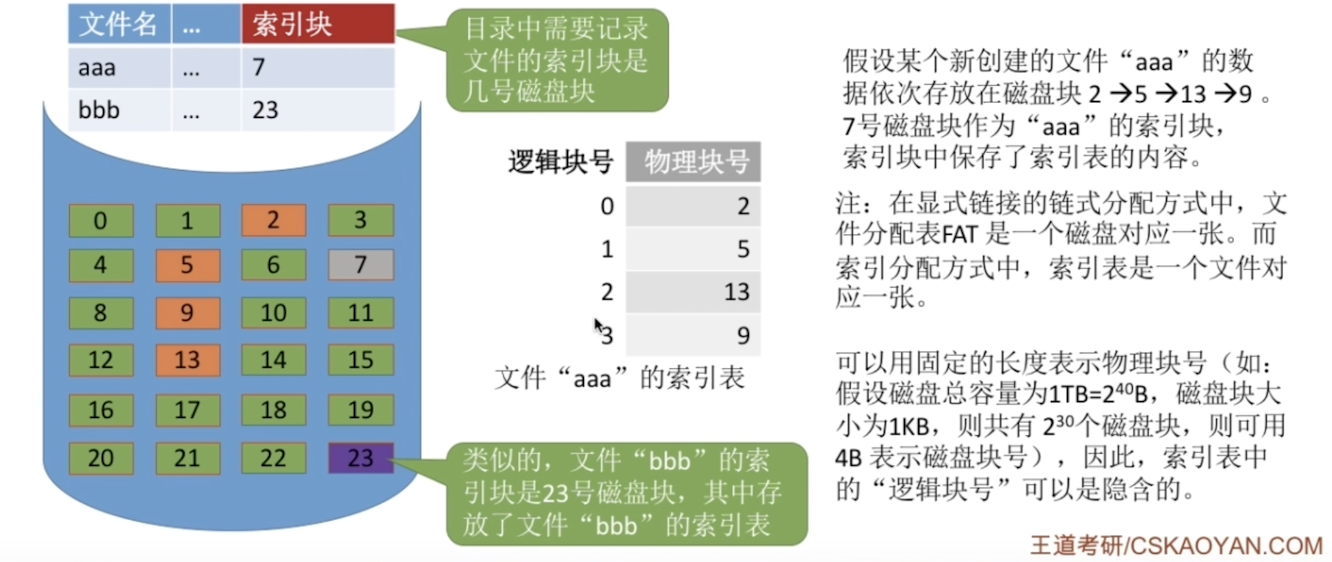

索引分配

允许文件离散分配在磁盘块中。系统会为每个文件建立一张索引表,表中记录文件的各个逻辑块对应的物理块

索引表存放的磁盘块称为索引块,文件数据存放的磁盘块称为数据块

- 可以实现随机访问

- 容易实现文件拓展

- 索引表需要占一定存储空间

索引表太大了,一个索引块装不下,怎么搞?

- 链接方案:多个索引块链接起来存放

- 必须顺序读取所有索引块,磁盘I/O次数过多,效率低

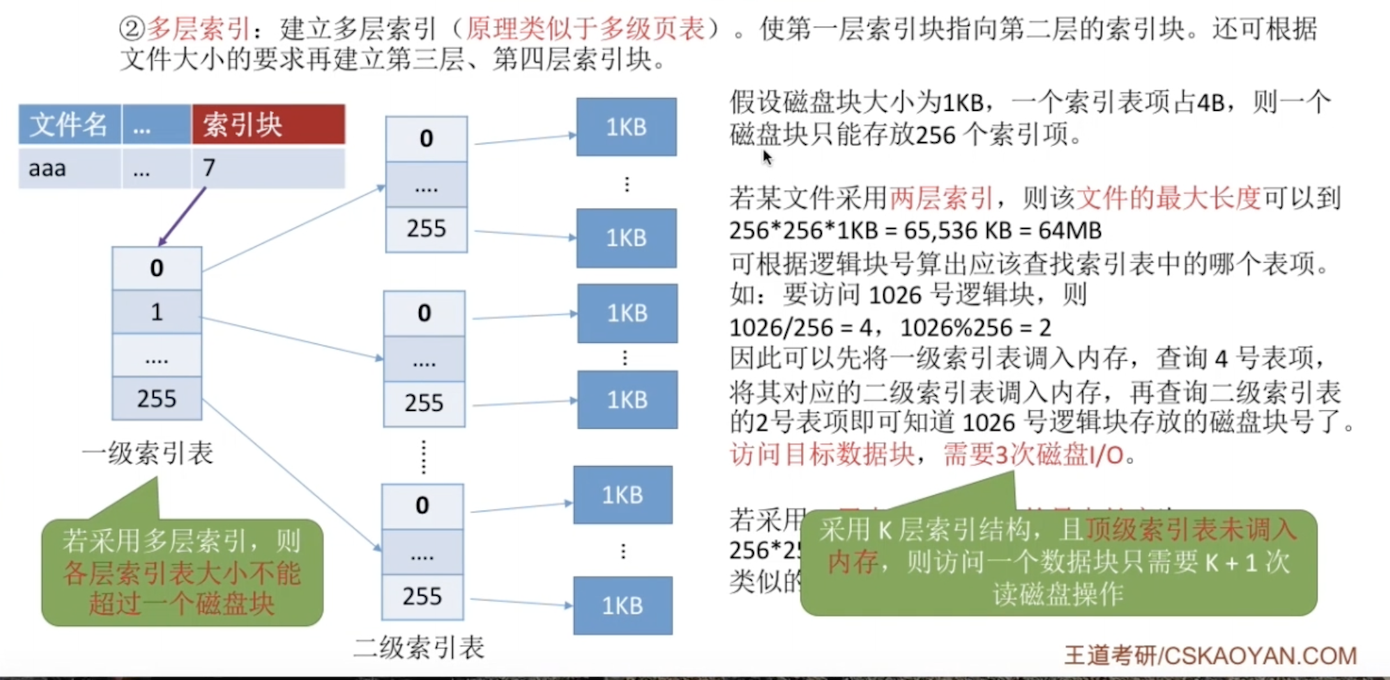

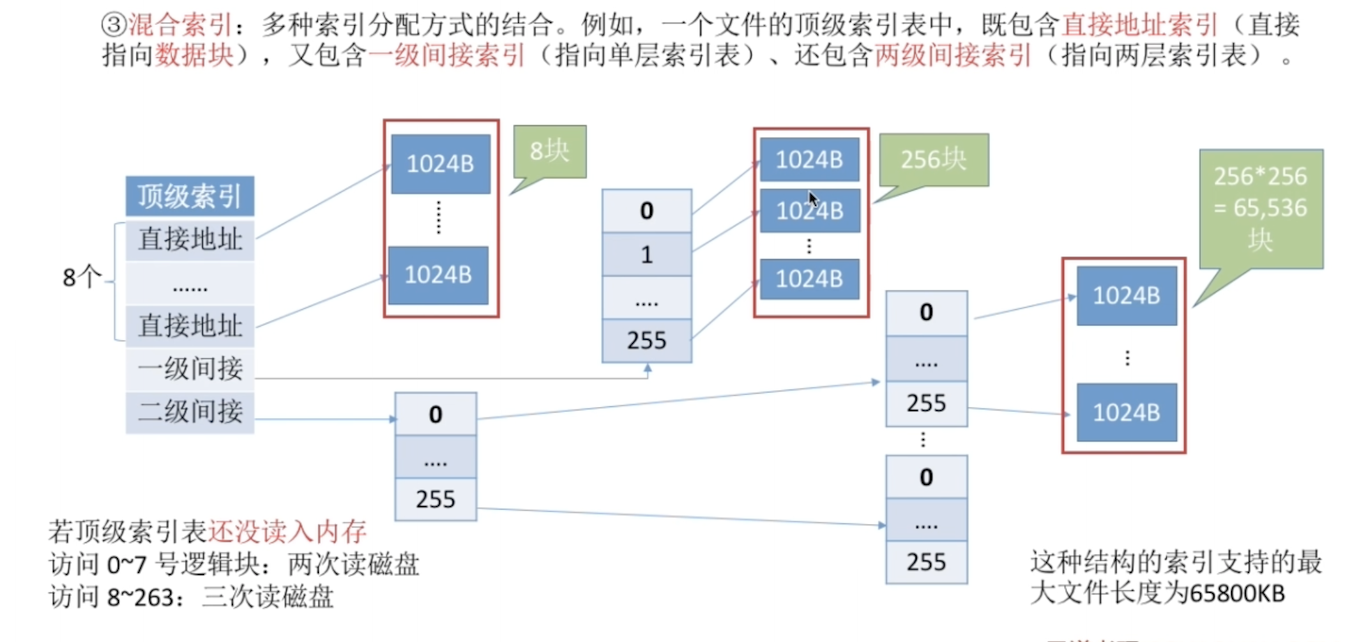

- 索引分配:建立多层索引,类似多级页表

- 混合索引

- 对于小文件,访问一个数据块所需的读磁盘次数更少

考点:

- 计算文件的最大长度——各级索引表最大长度不能超过一个块

- 访问某个数据块所需的读磁盘次数

- 注意题目是否已经把顶级索引块调入内存